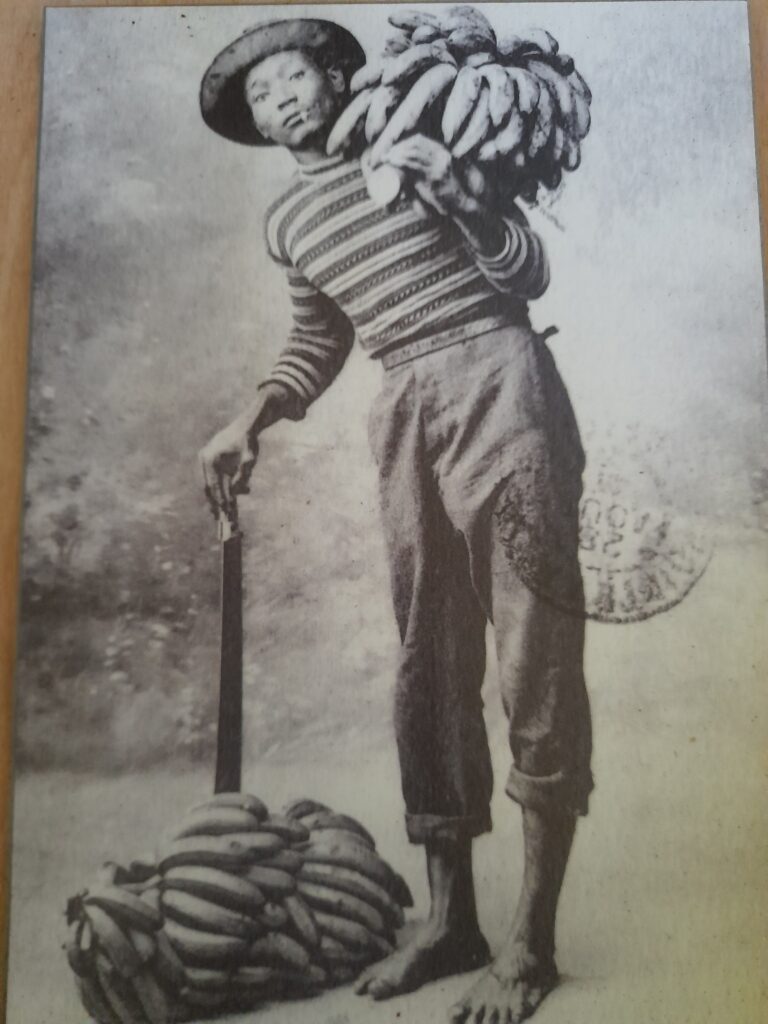

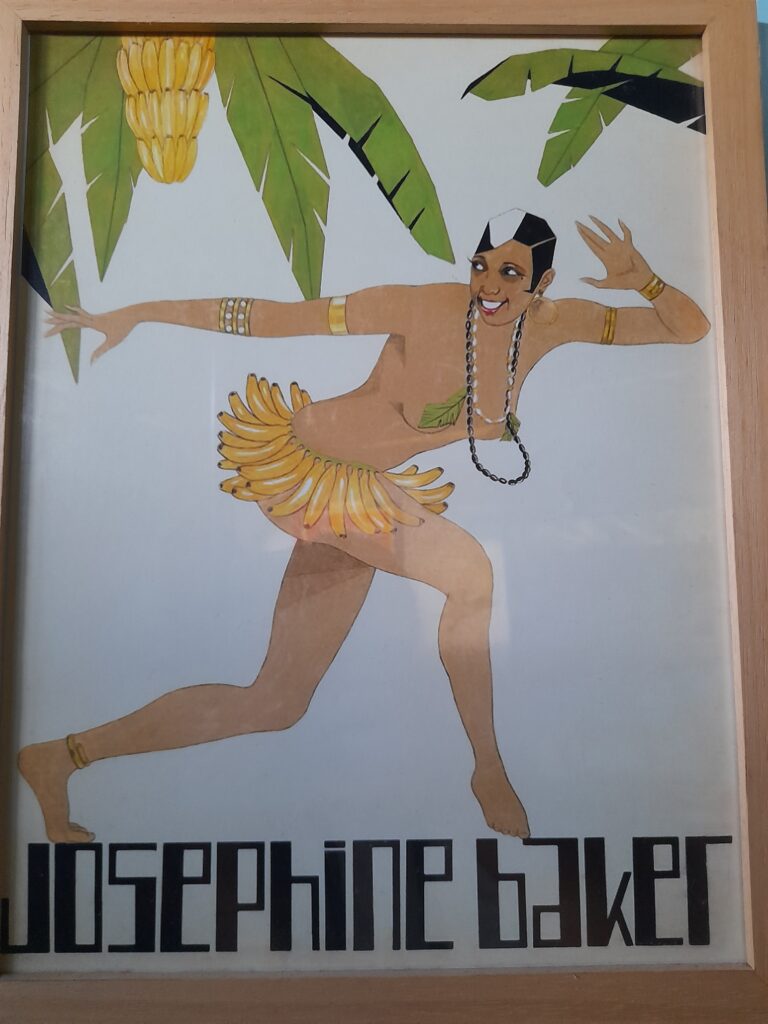

Située à Trois-Rivières en plein cœur des bananeraies guadeloupéennes, me voici donc à la maison de la Banane ! Trigger Warning : l’article contient des images d’un autre temps, misogyne et raciste. Malgré ces images qui ne sont pas remis dans leur contexte (dans le musée) ni avec des propos montrant le caractère discriminatoire de l’image. C’est tout à fait possible de manger des bananes des Antilles françaises, en repérant les étiquettes sur celles-ci.

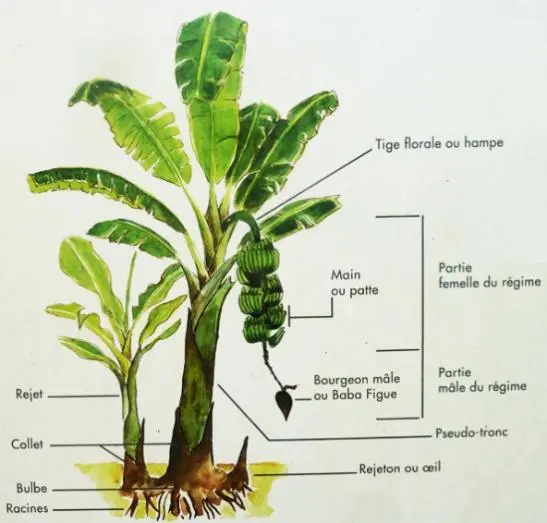

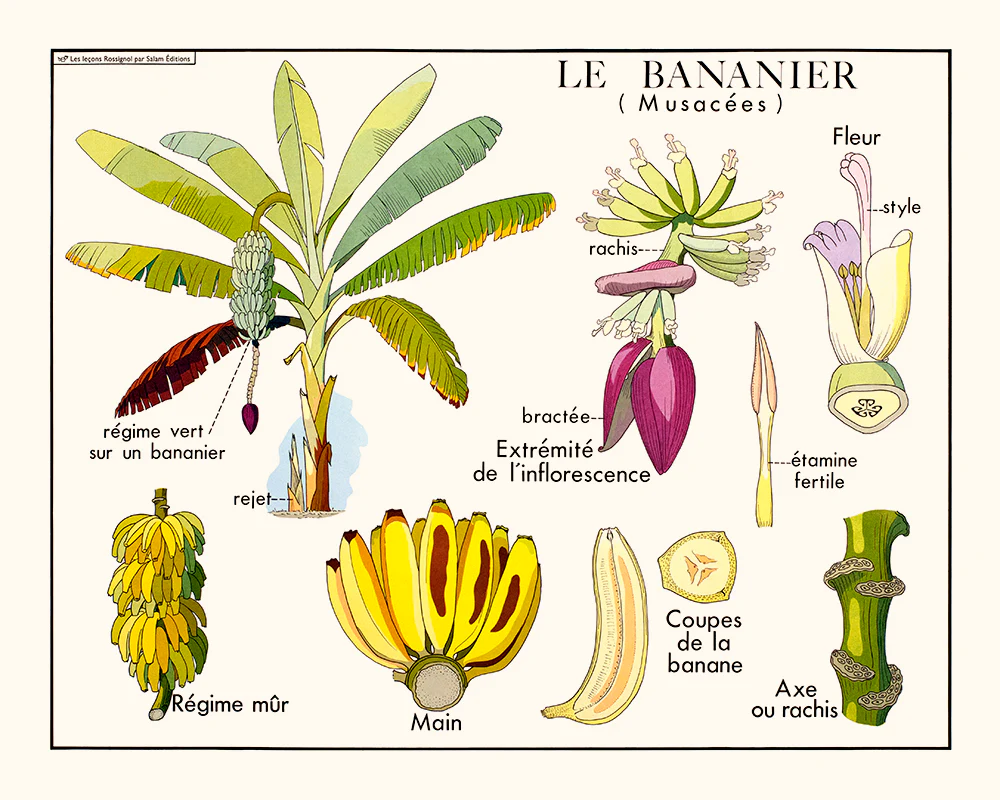

La banane est le fruit du bananier. Ce dernier, contrairement aux apparences, n’est pas un arbre mais une plante herbacée. En effet, il ne possède pas de vrai tronc, mais un stipe, comme les palmiers. La banane la plus connue est la Cavendish, c’est la banane dessert par excellence. Mais ce n’est pas la seule, il existe aussi la banane pomme, une mini banane ; la banane rose ; la banane plantain qui est une banane à cuire et la banane à bière qui comme sont nom l’indique est utilisé pour fabriquer de la bière.

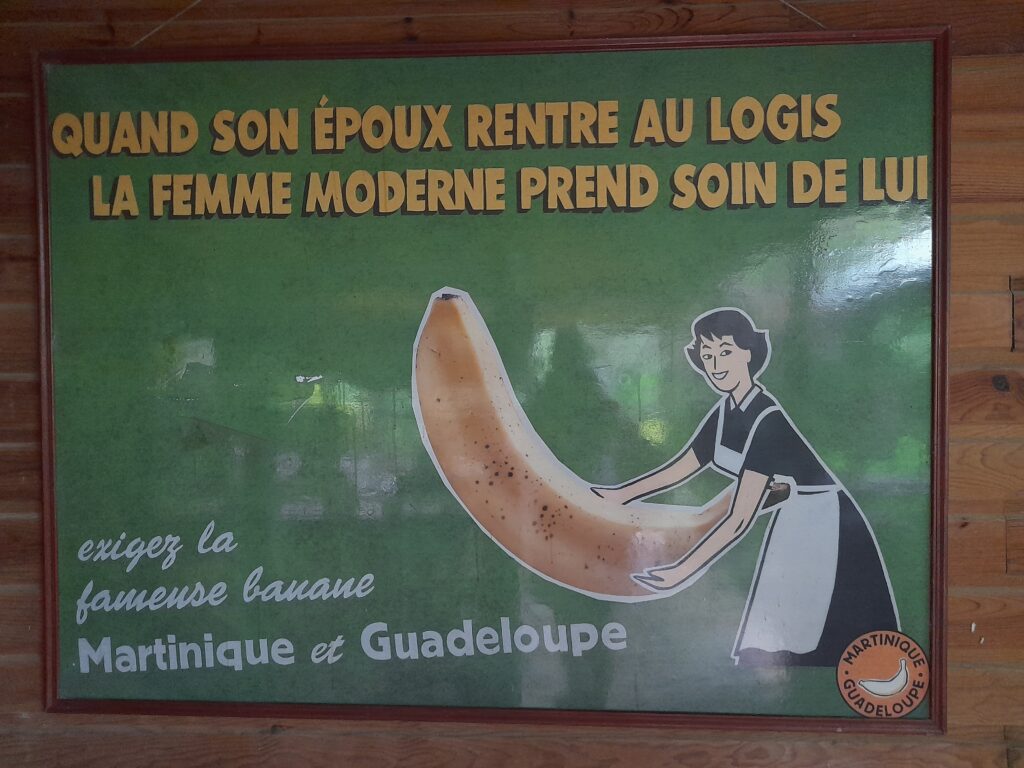

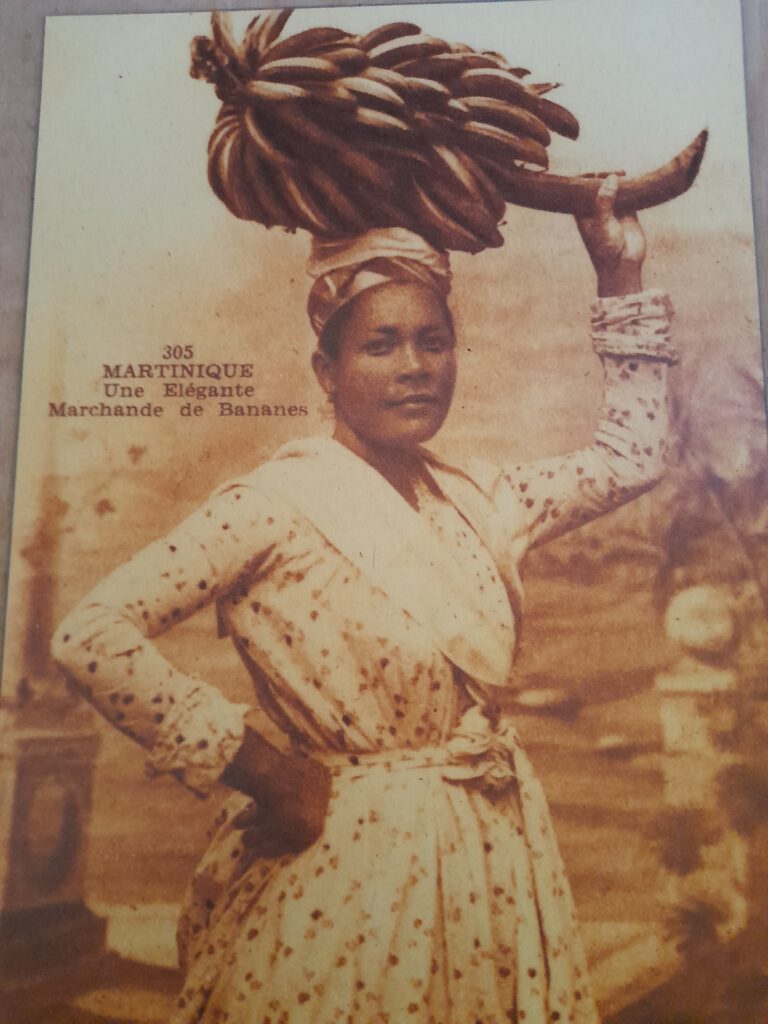

Voilà typiquement, la misogynie…

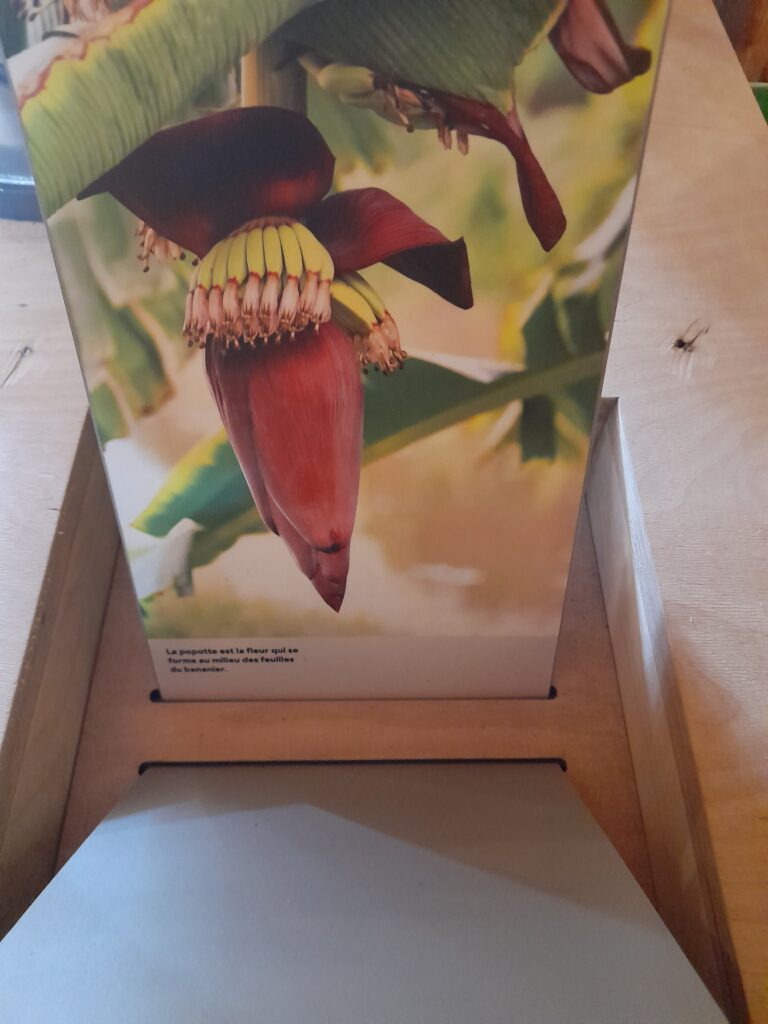

Concernant son cycle biologique, le bananier est une espèce monoblastique, c’est-à-dire que le végétal meurt après la floraison. Un bananier ne produit donc qu’un seul régime, d’où l’importance de le couper après la récolte pour laisser la place au suivant. Les bananiers cultivés se multiplient donc de manière végétative. La floraison se produit au bout de sept mois et les fruits sont mûrs quatre mois plus tard. Après la floraison, la tige ayant porté l’inflorescence se dessèche mais en même temps, la tige souterraine forme des rejets latéraux. Ce sont ceux-ci qui donneront de nouvelles tiges capables de fleurir.

Après environ un an et demi, le bananier est capable de fleurir. La tige souterraine forme alors une inflorescence qui se développe au travers du « faux-tronc » creux. Au début, l’inflorescence est dressée mais, sous l’effet du poids, elle va rapidement devenir pendante. Les fleurs qui apparaissent à l’extrémité de l’inflorescence, donc en dessous, sont mâles, celles situées plus vers le début de l’axe,donc au-dessus, sont femelles. Ces dernières vont donner naissance aux bananes. Entre les fleurs mâles et les femelles, il peut encore y avoir des fleurs stériles. Dans les variétés cultivées, la fructification est très généralement parthénocarpique, il n’y a donc pas de pollinisation et les ovaires se transforment en fruits ne contenant pas de pépins.

Sur l’axe de l’inflorescence, les fleurs sont implantées en plusieurs rangées doubles transversales. Chaque rangée double est protégée par une bractée pourpre. Chaque jour, une bractée va s’enrouler et tomber, libérant ainsi les fleurs qui pourront être pollinisées. Les fleurs fécondées donneront naissance aux fruits. Dans la nature, ce sont les chauves-souris qui assurent la pollinisation. Chaque régime peut comporter jusqu’à 200 fruits.

Au début des années 20, les premières bananeraies se développent sur les pentes méridionales du massif de la Soufrière en Basse-Terre. En effet, ces zones montagneuses étaient jusqu’alors délaissées par les cultures sucrières installées en plaine. Ce terroir bénéficie aussi de la proximité avec le port de Basse-Terre qui fut, pendant plusieurs décennies, le principal port de chargement. La zone des bananeraies s’étend de Baillif à Capesterre Belle-Eau, en passant par Saint-Claude, Gourbeyre et Trois-Rivières.

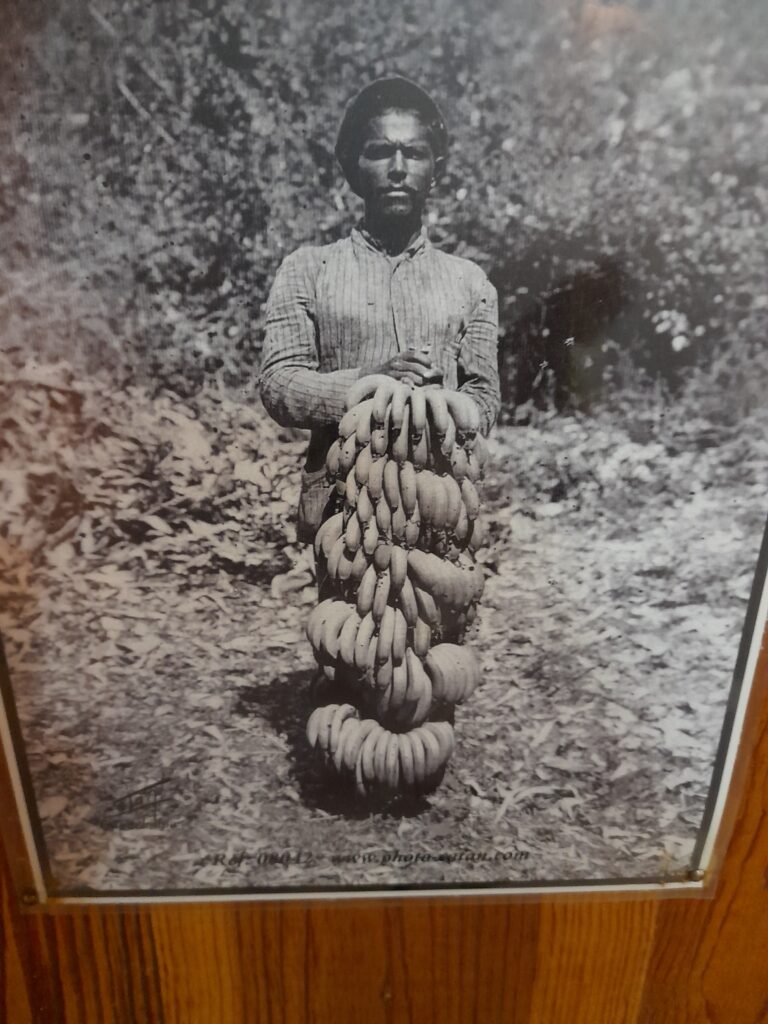

Splendide, Magnifique !!

En 1928, un terrible cyclone s’abat sur les Antilles et ravage les plantations de café et cacao. Pour espérer en produire à nouveau, il faut malheureusement attendre qu’un arbre soit à nouveau productif, soit 5 ans. Alors pour pallier au manque de production, les agriculteurs vont se tourner vers la banane.

Au cours des années 50, la production de bananes connaît une forte période de croissance afin de répondre à la demande des consommateurs de l’Hexagone. L’implantation des exploitations se concentre alors vers la plaine de Capesterre Belle-Eau. Là, le relief moins accidenté permet de mécaniser les pratiques agricoles. La culture de la banane bénéficie également de la libération de terres jusqu’alors occupées par de grandes exploitations sucrières qui périclitent. Les anciennes zones de culture en altitude, moins compétitives, reculent au profit des exploitations en plaine plus faciles à moderniser.

En 2016, la superficie occupée par la banane n’est que de 1900 hectares. On est bien loin des chiffres du passé : 3000 hectares en 1939 et 9000 hectares en 1966 ! En effet, la croissance affichée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est freinée à partir des années 60 par une série de cyclones et d’activité volcanique qui ravagent les bananeraies fragiles : Cléo (1964), l’éruption de cendres de la Soufrière (1976), les cyclones David et Frédéric (1979) et enfin Maria en 2017 qui a totalement détruit la bananeraie guadeloupéenne. Il faut alors reconstruire à chaque fois.

Banana !!!!

La banane occupe une place centrale dans l’agriculture de la Guadeloupe, représentant l’une des principales ressources économiques de l’île. Elle est cultivée sur des sols fertiles, bénéficiant d’un climat tropical idéal pour sa production. Les variétés comme la Cavendish et la Pointe d’Or sont particulièrement prisées pour leur qualité et leur rendement. La production de bananes génère plus de 10 000 emplois en Guadeloupe, faisant de cette filière un pilier essentiel de l’économie locale. La banane est exportée vers l’Europe, notamment en France, contribuant ainsi à la bioéconomie de l’île.

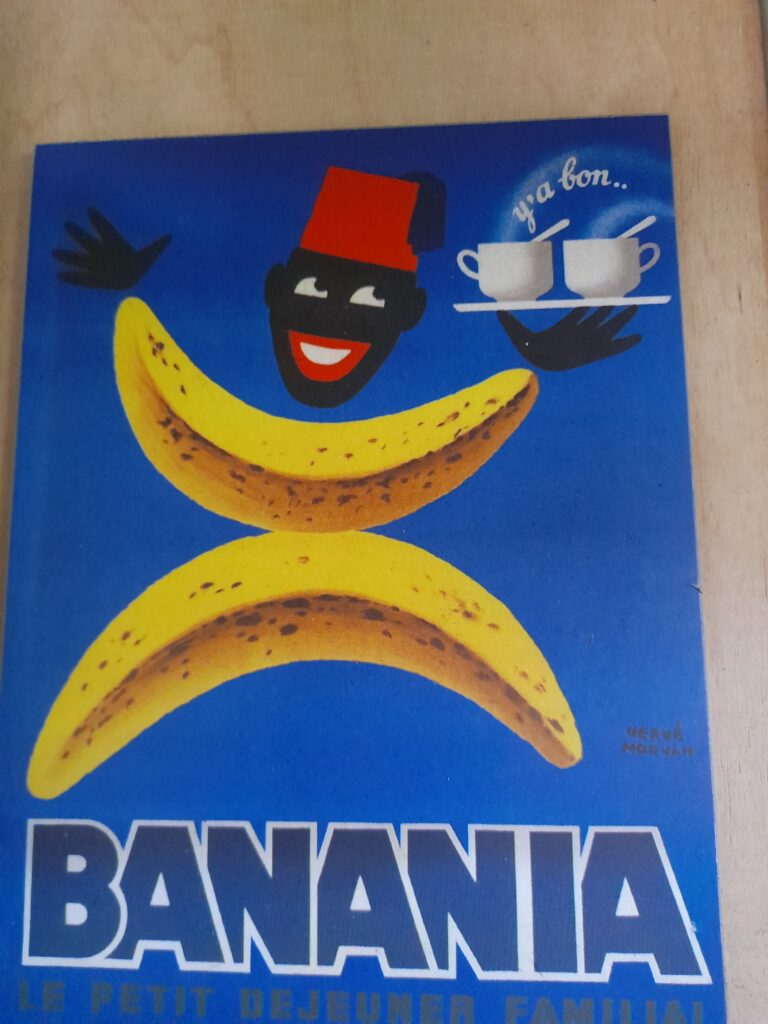

Normalement pas besoin d’expliquer le problème de cette publicité. Si tu veux de la lecture là-dessus, voici quelques sources.

Pour lutter contre les charançons du bananier, des insectes ravageurs, le chlordécone est utilisé dès 1972 aux Antilles françaises. Il est interdit en 1976 aux États-Unis. L’autorisation de vente en France est retirée qu’en 1990. De plus, son utilisation se poursuit dans les Antilles françaises grâce à deux délais d’un an obtenus par les producteurs de bananes, puis grâce à un flou dans la législation, jusqu’en 1993. Des ventes illégales sont de plus dénoncées après 1993. Il faudra attendre 2002 pour que débute la récupération des stocks de ce pesticide dans les Antilles françaises, notamment à la suite de la découverte de plusieurs tonnes du pesticide dans une bananeraie martiniquaise. Bon bref, vous avez compris on va parler d’un des plus gros scandale sanitaire de l’Etat français envers ses DOM antillais.

Ici ce sera LE chlordécone, parce que c’est un fléau (donc masculin non ?). Trop souvent les catastrophes sont nommées au féminin, donc voilà ici ce sera masculin. Pour comprendre un peu l’impact de cet insecticide sur les Antilles français et les antillais, il faut faire un peu de chimie. Je vais résumer au maximum que ce soit pas trop chiant.

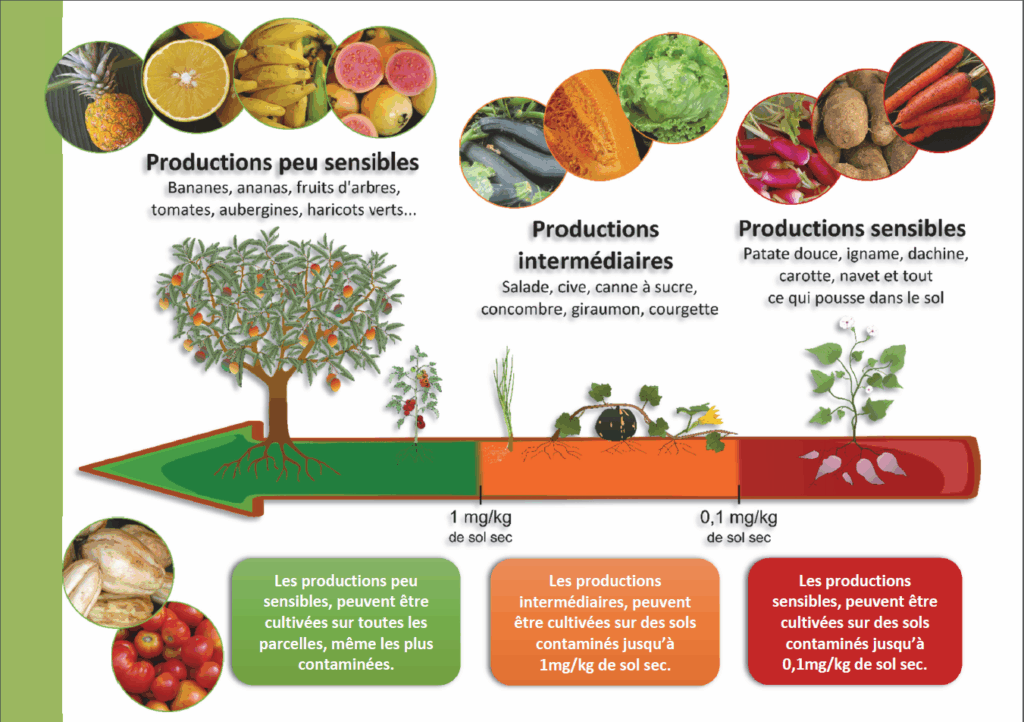

Donc, le chlordécone est très stable chimiquement. Lipophile, il a une grande capacité à se fixer sur la matière organique, notamment dans le sol. Les types de sol des Antilles ne facilitent pas la dégradation du chlordécone. Ainsi, pour une réduction par 1000 des concentrations dans les zones d’épandage, il faut entre 60 ans et 7 siècles.

Les cultures ayant une forte emprise au sol, à l’instar des racines et tubercules, sont directement exposées à la chlordécone, qui se transmet par contact. En revanche, la chlordécone étant hydrophobe, elle a peu d’affinités avec la sève des arbres, et se retrouve peu dans les organes aériens comme les fruits. D’ailleurs, les bananes sont paradoxalement faiblement polluées.

Joséphine Baker était une militante antiraciste qui a saisit les stéréotypes misogynes et racistes pour en faire sa force

Selon les spécialistes, les Antilles sont contaminées par le chlordécone pour des siècles. On a découvert au début des années 2000 que le chlordécone avait infecté les sols, les rivières et une partie du littoral. En conséquence bétail, poissons, crustacés, légumes-racine et la quasi-totalité des 800 000 habitants de la Guadeloupe et de la Martinique sont contaminés confirmant le scandale sanitaire.

Miam miam !!

Le chlordécone est classé comme cancérigène probable et perturbateur endocrinien. Les études en cours ont retrouvé des anomalies de fertilité féminine chez la souris avec retard de puberté et des anomalies de développement des follicules ovariens. L’exposition à la chlordécone comporte des risques pour la grossesse et le neurodéveloppement de l’enfant. Ce pesticide augmente par exemple le risque de prématurité. Sur la période 2007-2014, en Guadeloupe et en Martinique, le nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate a été près de deux fois supérieur à celui estimé en France continentale. Depuis le 22 décembre 2021, le cancer de la prostate lié à une surexposition à la chlordécone figure officiellement au tableau des maladies professionnelles.

L’utilisation du chlordécone sur tout le territoire étant interdite en 1990, les producteurs de bananes et l’importateur exclusif du produit ont reconstitué les stocks la même année et ont ultérieurement demandé expressément de pouvoir continuer à utiliser ce pesticide. Ainsi, les planteurs antillais de banane les plus puissants ont toujours utilisé en toute connaissance de cause le chlordécone.

Des ouvriers agricoles de Martinique avaient tenté de faire entendre leur voix sur les dangers du chlordécone dès 1974, en vain. Deux ans après l’autorisation officielle du chlordécone, les ouvriers agricoles de la banane entament l’une des plus importantes grèves de l’histoire sociale de la Martinique et demandent explicitement l’arrêt de l’utilisation de cette molécule parce qu’ils ont fait l’expérience de sa toxicité dans leur chair. Ni les autorités locales et membres du gouvernement qui ont pris part aux négociations, ni les services de santé de l’État n’ont tenu compte de cette alerte.

En novembre 2019, le rapport d’une commission d’enquête parlementaire met en avant la responsabilité de l’État pour une interdiction tardive, en 1990 en France et 1993 aux Antilles, de ce pesticide utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. Selon le rapport « L’État aurait fait subir des risques inconsidérés aux populations de ces territoires (…) Le maintien de la production bananière a trop souvent pris le pas sur la sauvegarde de la santé publique et de l’environnement ». La commission met également en lumière que 17 années d’archives du ministère de l’Agriculture sur le sujet (de 1972 à 1989) ont disparu.

Ces sacs plastiques protègent les bananes des oiseaux, insectes et du soleil

Une plainte pour empoisonnement au chlordécone est déposée en 2006 par des associations martiniquaises et guadeloupéennes. Samedi 27 février 2021, une manifestation est organisée en Martinique, et à Capesterre-Belle-Eau à l’appel d’une quarantaine d’organisations, partis politiques, syndicats, associations, pour protester contre le risque de prescription qui est, sauf exceptions, de « vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ».

Les juges d’instruction de Paris ont annoncé la fin des investigations le 25 mars 2022, orientant l’affaire vers un non-lieu pour des raisons de prescription. Ils confirment ce non-lieu le 5 janvier 2023 lors de leur jugement, suivant le réquisitoire du parquet. Ils reconnaissent néanmoins un « scandale sanitaire », sous la forme d’« une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants » de Martinique et de Guadeloupe.

C’est déjà bien long, mais le sujet est encore d’actualité et si cela t’intéresse je t’invite à lire la presse à ce sujet. Voici quelques articles pour commencer.

Scandale du chlordécone : on vous explique pourquoi la Martinique et la Guadeloupe se mobilisent contre “l’impunité” (France Info, 2021)

Scandale du chlordécone : “L’empoisonnement” à ce pesticide en Guadeloupe et en Martinique “n’est pas prescrit”, clament les parties civiles (France Info, 2021)

Affaire du chlordécone : cinq questions autour du scandale qui continue d’affecter les Antilles (Ouest France, 2024)

Chlordécone aux Antilles : plus de 30 ans après le scandale, seules 154 victimes indemnisées (France Info, 2025)

Chlordécone : ” Les indemnisations généralisées seraient un précédent insupportable pour l’État “ (France-Antilles, 2025)